남해를 떠나 대전에서 일 박을 했고, 29일 저녁에는 회의 때문에 서울에 온 남편을 만났다. 다음 날, 아침밥과 점심을 같이 먹고 나는 다시 혼자가 되었다. 남편이 그 날의 중요한 일, 논문 발표를 하러 간 것이다.

서울에 올 때마다 가장 많이 들르는 곳, 다른 덴 잘 몰라도 이 곳 만큼은 어느 쪽에 뭐가 있는지 알아서 찾을 수 있는 곳, 거기다가 이 곳의 인터넷 회원이기도 한... 교보 문고에 들렀다.

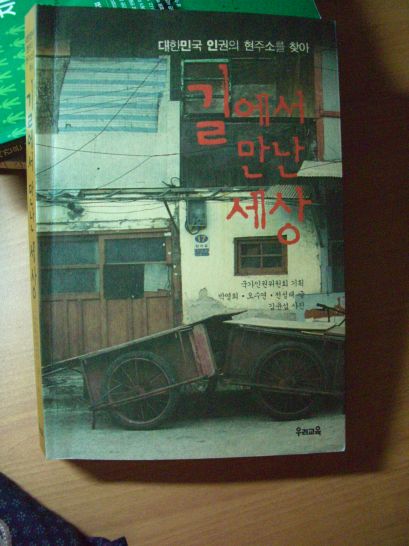

딱히 책을 살 마음은 없었다. 사면 짐이 될 터이고, 인터넷으로 사는 것이 여러 모로 편했다. 그러나 이 책을 그냥 지나치지 못했다.

-대한민국 인권의 현 주소를 찾아- 라는 부제가 붙은 이 책은 월간 <인권>의 " 길에서 만난 세상"의 한 꼭지를 묵은 책이다. 책의 목차를 보고 촤르륵 책을 펼치는데 아는 이의 얼굴이 나왔다. 분명 친구의 아버지였다. 바로 하루 전 친구를 만나고 왔던 길이었으므로 친구의 아버지를 책에서 만난다는 게 설레기까지 하였다. 친구 아버지에 관한 부분을 읽었는데 어디선가 읽은 기억이 났다. 그의 블로그에 올라온 글을 읽은 것일까. 친구에게 전화를 했더니 책으로 나온 건 모르고 있었다.

이 안에 담겨져 있는 글은 자칫 잊기 쉬운 우리 이웃 이야기다. 분명 이 책 속의 사람들은 내 옆에 있지만 자주 우리는 그들을 잊고 있다. 내 생활에 대한 불평이 컸다거나 내 삶에 대한 감사가 적었다면 이 책 속의 이웃들은 전혀 보이지도 않았을 것이고 보려 애쓰지도 못했을 것이다. 이 책 속의 주인공들이 겪는 고민과 서글픔을 조금 더 많이 가졌고 형편이 나은 내가, 우리가 어떻게 알고 지낼 것인가.

그러나 또 나와 우리 이야기이기도 하다. 타율학습에 젊음의 생기를 잃고 있는 아들 딸이 내 옆에 있고, 언젠가 나는 홀로 설 수 없는 어린 엄마이기도 했었으며, 외로운 노인의 시간을 보내는 분이 바로 내 할머니이기도 하였으니까.

무얼 알지 못하고 사는 건 가끔 사람으로서의 예의도 잊어 버리게 하는 것 같다. 막창에 살던 이들의 삶과 무슬림으로 한국에 와 사는 이들과 소록도에서 살아가는 이들의 삶을 읽을 때는 더욱 그런 생각이 들었다.

교보 문고를 나와 책을 읽기 위해 들어간 곳은 교모 문고 맞은 편의 스타벅스였다. 결코 한가하지 않은 가게 안, 주문을 받는 젊은 남자는 시종일관 웃음 띤 얼굴이다. 스타벅스의 상품성에 맞추어진 친절일 것이다. 어떤 고객 앞에서라도 표준화된 미소의 룰을 지어야 할 터. 아르바이트 값이 얼마일까, 저 안에서 일하는 이들은 모두 학생들일까, 여기서 받는 것으로 생활비의 몇 프로를 충당할 수 있을까 참견같은 관심이 생기는 동안 커피가 나왔다. 별로 마시고 싶지 않지만 책을 읽기 위해 필요한 자리를 얻기 위해 사야 하는 커피.

저 멀리는 커피콩을 따는 검은 피부의 사람들의 가난과 그들에게서 커피콩을 사와서 산뜻한 공간과 미소로서 상품을 만드는 스타벅스라는 기업의 부가 있었지만, 내 앞에는 바로 그 순간, 검은 커피와 하얀 크림이 섞여진 카라멜모카 커피가 나와 있었다.

커피콩을 따는 이들에게도, 커피를 뽑으며 웃는 젊은이에게도 가난과 소외를 뛰어넘는 은총이 있으렷다! 스타벅스 2층에 앉아 책을 읽어 내려가는 내내, 도시의 어떤 소비자 모습을 하고 있는 나는 뭔가 불편한 것이 내 안을 지나감을 느꼈다.

모르는 것, 몰라서 지나가는 것, 그래서 무심해지는 것들이란 실상, 사람의 예의가 아닌 것을..., 그러나 나는 참 모르는 게 많고 무심한 것들 투성이다.

나를 둘러싼 많고 많은 타인들에게 나 또한 타인인, 도시의 한 귀퉁이에서 점점 내 삶의 모양도 도시의 무심함을 닮아가고 있음을 알았다.

책은 그러나 타인들의 무심함을 탓하지 않고 나름대로의 삶을 위해 애쓰고 있는 사람들을 조명하며 인간 삶의 경건함을 되묻고 있다.

'字夢のノート(공책) > 자몽책방' 카테고리의 다른 글

| 책, 시간은 어떻게 인간을 지배하는가 (0) | 2007.07.04 |

|---|---|

| <제주의 소리>에 올렸던 글, 도둑질 하듯 빼오다. (0) | 2007.07.03 |

| 여행에서 읽은 책- 길에서 만난 세상 (0) | 2007.07.02 |

| <남한산성>, 삶의 굴욕과 경건성 (0) | 2007.06.01 |

| 책, <부의 미래> (0) | 2007.04.21 |